L'accessibilité a la technologie

Dans un article pour l'Humanité, Jules Ribstein prévient : « Sans lame en carbone, on ne peut pas faire de course à pied, c’est impossible. On fait de la marche rapide. ». Même constat pour Ryadh Sallem et les fauteuils adaptés à la pratique du rugby. Le problème, c'est que ces différentes technologies ont un prix : jusqu'à 12 000 euros pour des prothèses fémorales, 50 000 euros pour un exosquelette robotisé, 8200 € pour une prothèse myolécetrique de bras. Un sujet qu'on évoque également ici.

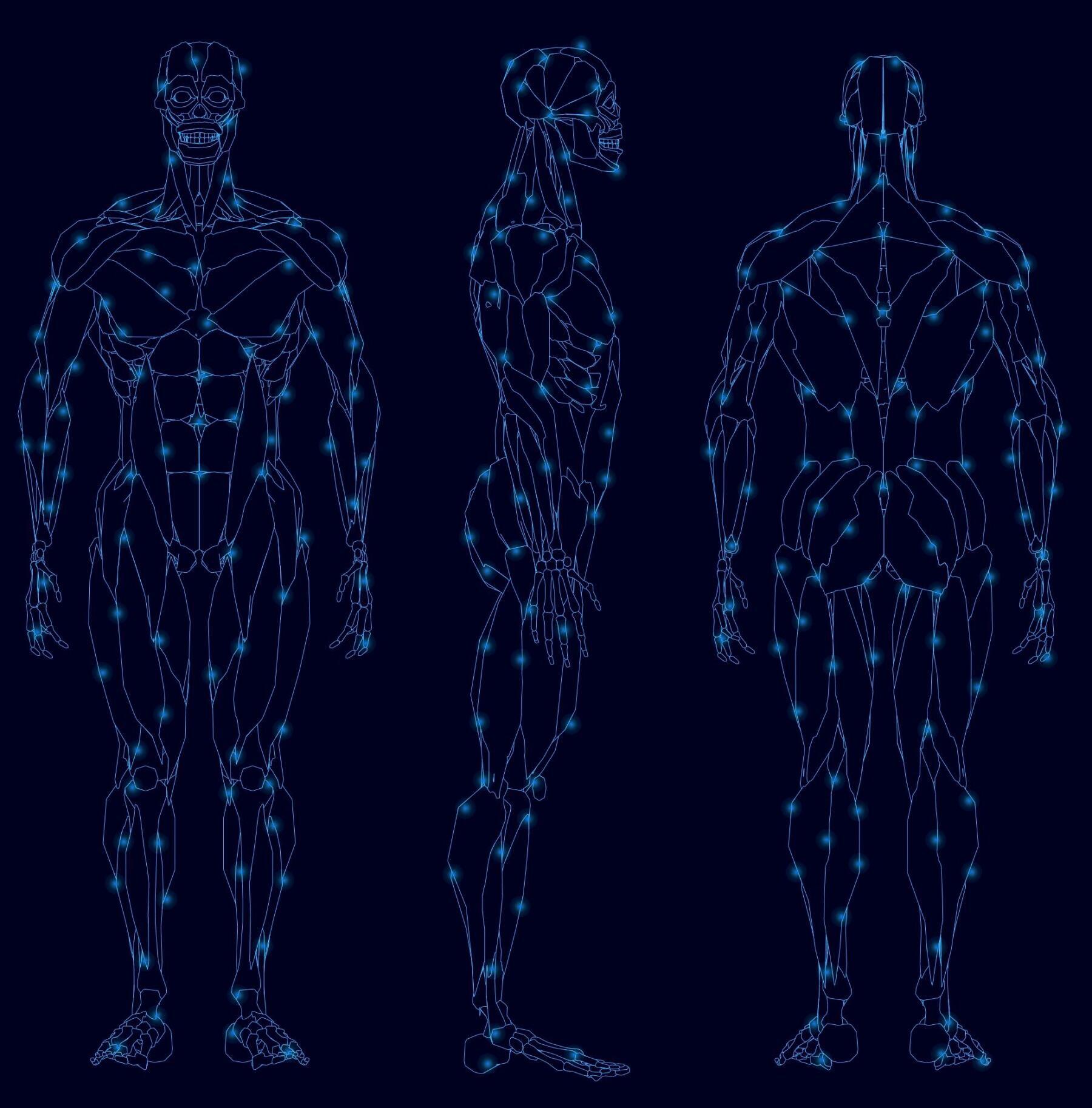

Et c'est sans compter l’ajout d’options liées à une pathologie ou à la performance recherchée qui font grimper la facture globale. Autant dire qu'à moins de disposer d'un•e mécène ou de ressources financières suffisantes, l'accès à ce type de matériel chez les personnes handicapées lambda reste compliquée. Plus encore lorsqu'on souhaite s'initier au sport depuis un pays en développement dans lesquels les clubs sont inexistants ou ne disposent pas de matériel de prêt. À noter également que le calcul du coût total engendré doit prendre en compte l'évolution du matériel en fonction de l'âge de l'athlète et/ou des changements morphologiques qui surviennent avec la maladie.

Cela ne représente pas le seul frein lié à la technologie. Une fois financées, il faut apprendre à piloter les articulations motorisées, étapes par étapes. Avant que cela ne devienne instinctif, il faut des semaines d'apprentissage, ce qui a tendance à décourager de nombreuses personnes amputées. Cela représente un véritable défi pour les chercheur•ses et scientifiques qui dépendent des volontaires pour faire évoluer l'équipement.